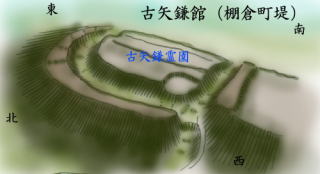

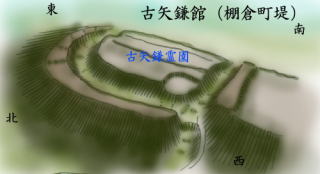

古矢鎌館(棚倉町堤)

薬師館ともいう。

棚倉から国道289号線を矢吹方面に向かい、逆川の交差点で国道289号は白河方面に左折するが、ここから分岐する県道44号線を東村方面に進み、社川を越えると次の交差点で県道277号線に入り白河方面に左折し、100mほど進む。

|

左手に丘陵地帯が見える。この先端付近に館がある。

主郭部が古矢鎌霊園になっているので迷ったら古矢鎌霊園の名を尋ねると良い。

西側から東に延びる比高30mの丘陵先端部に位置し、単郭の館と思われ、残念ながら主郭は墓地になって失われている。

このため、館の全貌はつかめない。どうも南側に段状に曲輪があったようである。

遺構は完全に失われているかと思ったが、北側に回ってみると幅7mほどの横堀が南側から西側を回り、東側まで3/4周している。

西側は堀切の役目があるが、北側と東側は土塁を持ち、特に北側の土塁上は幅10mはあり、内部が平坦になっている。

ここは曲輪として使われていたようである。

南側に堀が回っていたのかは霊園造成で分からないが、腰曲輪が残っている。 |

|

|

|

| 逆川の交差点から見た館址。 |

館址北側の横堀。 |

西側の尾根続きを遮断する堀切状横堀。 |

永禄11年角田伊賀守という者が築き、その子孫が居館したという。角田氏は佐竹氏に従い、この館も赤館城防衛のための支城であったと思われる。

角田氏は佐竹が秋田に去る時に同行し、その時点で廃館になったという。しかし、一族の一部はこの地で帰農し、今も付近に角田姓が多いという。館址付近の地主も角田氏という。

中丸館(棚倉町板橋)

棚倉から国道289号線を矢吹方面に向かい、逆川の交差点を浅川方面に右折し、1kmほど行くと大清水池がある。

この北西側のこんもりとした比高10m程度の林が館跡である。どおってことのない居館に過ぎないように思えるが、館跡に入ると驚きの連続である。

|

しかし、館への入り口はない。やぶを強行突破するしかない。

2つの曲輪から成る館であり、曲輪間に堀があるのは当然としても、2つの曲輪の周囲を堀が1周している。

(南西側は耕地化されたため欠損している。)

しかも深い。幅は12mほど深さは部分的に5mは優にある見事なものである。

堀に面して曲輪全周を土塁が覆う。北端と南端には周囲を堀に囲まれた物見台がある。

2つある曲輪のうち北側が「一番平」と呼ばれているように本郭であったのであろう。

40m四方程度の大きさである。

南側が「二番平」と呼び、二郭であろう。

その間の堀は中央部と東側に土橋がある。

曲輪内はかつては畑だったそうであるが、耕作する人がいなくなり現在は雑木林と竹林となっている。

|

白河古事考によれば田村一族の仲丸右京太夫や白河結城氏の家臣上遠野美濃守盛秀が居館したという。

ここは臨時に立て篭もる城ではない。あくまで居館であろう。

しかし、普通の平地の居館とは思えないような規模を持つ。

300m×200mの城域があり館(やかた)というよりは小型の平城に近い立派さである。

この城も佐竹対白河結城・芦名連合の抗争に翻弄されたのであろう。

|

|

|

| 大清水池脇から見た館址。 |

二郭東側の横堀。 |

二郭北側の堀。 |

|

|

|

| 本郭西側の土塁。 |

本郭と二郭間の堀底から見た二郭の土塁。 |

本郭と二郭間を繋ぐ土橋。 |